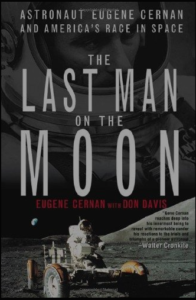

titolo: The last man on the moon – [L’ultimo uomo sulla Luna]

titolo: The last man on the moon – [L’ultimo uomo sulla Luna]

autore: Eugene Cernan e Don Davis

editore: St. Martin’s Griffin – New York

ISBN: 978-0-312-19906-7 e 0-312-19906-6

Se Neil Armstrong è stato il primo a mettere il piede sulla Luna, Eugene Cernan è stato l’ultimo. L’ultima orma impressa sulla polvere del suolo lunare è stata la sua, un attimo prima di salire la scaletta del LM (Lunar Module – modulo lunare). Da quel momento nulla più ha turbato la millenaria desolazione del nostro satellite per decenni e solamente adesso si torna a parlare di nuovi progetti per nuove spedizioni. Ma queste dovrebbero essere finalizzate a fare della Luna una sorta di base, di stazione di servizio per viaggi più lunghi. Anzi, per uno in particolare: quello verso Marte.

Questo libro, ancor più degli altri che ho letto sull’argomento delle missioni spaziali, mi ha coinvolto e tenuto letteralmente appiccicato al kobo per lunghe ore, del giorno e della notte.

Le prime pagine riguardano un incidente occorso a tre astronauti il 27 gennaio 1967. Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee, l’equipaggio di quella che avrebbe dovuto chiamarsi la missione Apollo 1, schedulata per partire un mese più tardi, si stavano addestrando all’interno della navicella sulla rampa di lancio quando un incendio invase la loro cabina. Provarono ad uscire, ma il portellone si rifiutò di aprirsi e in una manciata di minuti la tragedia era compiuta. Dopo, il problema fu studiato e risolto, anche quello che aveva riguardato il portellone, ma intanto l’era delle missioni Apollo aveva avuto un pessimo inizio.

Il primo capitolo del libro di Cernan si intitola: Fire on the pad – [Fuoco sulla rampa di lancio].

Il resto del racconto in prima persona di Cernan si snoda in tanti capitoli e ripercorre tutta la storia che altri astronauti hanno raccontato nei loro libri, solo che qui il punto di vista è quello estremamente interessante di un uomo diverso.

Diverso in cosa?

Diverso in molteplici aspetti.

Senz’altro Cernan ha un carattere più espansivo e comunicativo. Infatti coglie aspetti che altri non avevano espresso, sebbene anch’egli usi una terminologia parecchio tecnica.

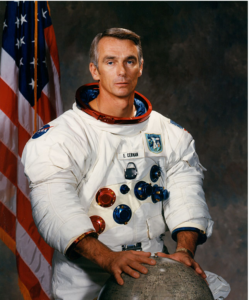

Un elemento molto importante e che costituisce una notevole differenza dagli altri, a mio avviso, è che Gene Cernan, pur essendo americano, con mentalità tipica americana e addestrato come pilota militare, con uno standard duro e rigido, la sua origine è europea. Lui ha radici cecoslovacche, proviene da quella che oggi è la repubblica slovacca.

Conosco bene quella nazione. Ho visto il suo paese, parlo un poco anche la sua lingua e conosco il paese di nascita di sua madre: Tàbor. La gente è semplice e meravigliosa, ha una cultura notevole ed una storia altrettanto importante.

Nel libro, spesso si ritrova traccia di una impostazione mentale più rivolta all’aspetto umanistico che a quello troppo tecnico, nella narrazione di fatti che altrimenti non riuscirebbero a passare i concetti complessi che l’autore vuole condividere.

Che cosa vorrebbe trovare il lettore in un libro del genere?

Vorrebbe sapere cosa ha provato un astronauta nello svolgere il suo lavoro.

Vorrebbe essere con lui idealmente e vivere le avventure proprio come se ci fosse stato lui stesso.

Vorrebbe sapere, vivere i fatti senza aver dovuto passare prima attraverso il durissimo e lungo studio e il contemporaneo addestramento.

Vorrebbe percorrere l’infinito e pericoloso viaggio verso la Luna e ritorno, senza però correre alcun rischio.

Gene Cernan riesce a comunicare tutto questo. Ci sono certi passaggi che, seppure scritti in inglese, raggiungono la mente ed il cuore del lettore fino a farlo commuovere e a fargli, a volte, accapponare la pelle.

Per noi piloti, che possiamo leggere e comprendere meglio i racconti perché possiamo confrontarli con molti aspetti aeronautici ben conosciuti per averli provati noi stessi, questo libro è qualcosa di formidabile.

Come al solito non voglio rivelare troppo, per non privare il lettore del piacere di “ascoltare” di persona le parole di Cernan, ma alcune perle della sua narrazione sono troppo belle per non parlarne qui.

Una di queste riguarda il primo incontro con la moglie Barbara, tanto bella da lasciarlo senza fiato la prima volta che l’ha vista.

Per poterla conoscere ricorre ad uno stratagemma, ma di lì a poco erano sposati.

Barbara resterà la sua migliore sostenitrice. Il loro matrimonio resisterà agli attacchi furiosi delle vicende che, invece, travolgevano senza scampo la vita matrimoniale di tanti altri colleghi.

Dopo poco nasce la figlia Tracy.

E a questo riguardo voglio rivelare subito qualcosa di unico che riguarda questa ragazza. Prima di risalire la scaletta del LM per ripartire dalla Luna, nel predisporre le apparecchiature che dovevano essere lasciate sul suolo lunare, Cernan trova il tempo di scrivere il nome della figlia sulla polvere. Il nome è ancora lì, dove resterà per secoli e millenni, perché nessun evento fisico o meteorologico lo potrebbe cancellare.

Interessantissimi sono i resoconti delle prime prove di aggancio in orbita tra una navetta Gemini e un altro veicolo che veniva lanciato allo scopo qualche ora prima. I cosiddetti rendez-vous, dei quali era un esperto Buzz Aldrin, ma che dovevano essere provati da tutti gli altri, perché le missioni Apollo dipendevano da questa tecnica piuttosto complessa.

E le prime esperienze di attività extra veicolari? Cernan, in una di queste, scoprì quanto fossero stressanti. Si stancò moltissimo, perché ogni movimento degli arti doveva vincere la resistenza della tuta pressurizzata che si opponeva ad ogni movimento. E al momento di rientrare a bordo della navetta, proprio la tuta pressurizzata così espansa per essere stata esposta alla diretta radiazione solare e a temperature elevatissime, non entrava bene attraverso lo spazio strettissimo della porta. Anche questo problema, emerso durante le prime prove, fu risolto nelle successive.

C’era stato un commento fatto da un astronauta, al rientro da un volo sub orbitale. Aveva detto, in preda a commozione, che nel vedere la Terra da quell’altezza aveva pensato che avrebbe potuto, idealmente, tirare fuori un braccio e accarezzare il volto di Dio. Certamente un’espressione efficace, che rende l’idea.

Cernan, da parte sua, in rotta verso la Luna, dopo aver lasciato l’orbita terrestre ed essersi addentrato nella spazio profondo, nel vuoto assoluto e buio, dice che questa solitudine non gli comunicava nulla di tetro o spaventoso.

“Io vedevo solo bellezza, una bellezza infinita e una perfezione assoluta”. Dice.

La missione Apollo 17, a differenza di tutte le altre, non aveva per equipaggio solo piloti.

A Cernan, comandante della missione, capita di avere con sé uno scienziato. Un geologo, uno che poteva osservare e comprendere meglio la natura delle rocce e la consistenza del suolo lunare.

Inizialmente era rimasto sconcertato da una simile scelta. Un pilota è un pilota. Ci si intende meglio fra due persone che hanno la stessa professionalità, specialmente nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. Un pilota comprende e reagisce in tempi brevissimi e a volte questo può fare la differenza.

Ma un geologo?

Il geologo era stato addestrato in maniera mirata alla missione ed aveva anche fatto un certo numero di ore di volo. La diffidenza, pian piano, lascia spazio alla fiducia. Infatti, è storia, tutto finirà per andare bene.

Ma c’è un’altra cosa che Gene Cernan mette in evidenza nel suo libro.

Tutti gli astronauti erano concordi nel dire quanto fosse difficile, se non impossibile, comunicare attraverso la parola o attraverso qualunque altro mezzo, ciò che avevano provato durante le missioni. Perfino le persone più intime, che ogni giorno ed ogni ora condividevano con loro la vita, erano impossibilitate a capire. E a nulla serviva spiegare. Alla fine, l’unica risoluzione era quella di lasciar perdere.

Chi vola, con qualunque mezzo, può capire questa impotenza a comunicare. Un semplice pilota di aliante, che vola nella poesia del cielo, nel silenzio, tra le nubi, non riesce a comunicare ad altri realmente cosa prova.

Lo sappiamo anche noi tutti, semplici piloti di Aeroclub. Inutile spiegare. Le persone più vicine a noi, sebbene a volte ci accompagnino perfino nei nostri voli, arrivano a capire fino ad un certo punto. L’essenza più profonda della mente di un pilota responsabile, che percepisce e decide, con le mani sui comandi, le invisibili traiettorie attraverso l’etere, resta incomunicabile.

E oltremodo personale.

Anche questo libro, così come gli altri, non si limita a parlare delle missioni. Parla abbondantemente del prima e del dopo. Ed anche la storia che segue l’ultimo allunaggio del 1972 è di grande interesse. Quella di Cernan è leggermente diversa.

Tuttavia, per la cronaca, anche il suo matrimonio con Barbara, sebbene durato più a lungo, finisce per cedere. E per lasciare il posto ad un’altra storia, con una donna diversa.

L’unica cosa stabile resta il nome della figlia Tracy, incisa nella polvere lunare, a quasi 500.000 km dalla Terra.

Recensione a cura di Evandro Aldo Detti (Brutus Flyer)

Didascalie a cura della Redazione

Nota della Redazione

Tutte le fotografie presenti in questa recensione sono state prelevate gratuitamente dallo splendido sito web Apollo archive che vi invitiamo a visitare in lungo e largo. Troverete centinaia di scatti a colori e in bianco e nero che ripercorrono le missioni Apollo nonchè le pre e post Apollo. Ricco di didascalie e di ulteriore materiale collaterale, è un sito divulgativo cui non smetteremmo mai ti attingere. Perchè se è vero che la storia, per essere viva, deve essere vissuta, ebbene siamo certi che questa è la migliore opportunità offerta a coloro che vogliano farlo davvero

The last man on the moon |

titolo:

titolo: