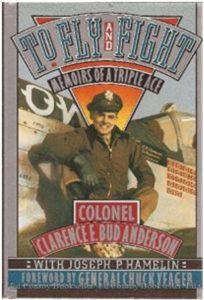

titolo: To fly and fight. Memoirs of a triple ace Colonel C.E. “Bud” Anderson. – [Volare e combattere. ricordi di un triplo asso”]

titolo: To fly and fight. Memoirs of a triple ace Colonel C.E. “Bud” Anderson. – [Volare e combattere. ricordi di un triplo asso”]

autore: Clarence “Bud” Anderson con Joseph P. Hamelin

prefazione di: Jack Roush,

Lt General Gunter Rall,

Brig. Gen. Chuck Yeager

editore: Updated Edition

anno di pubblicazione: 1990 (prima edizione)

edizione ebook: agosto 2017

eISBN: 978.1.5245-6342-4

Ci sono personaggi dei quali veniamo a conoscenza attraverso storie che riguardano altri personaggi. Così finiamo per conoscere, indirettamente e quasi per caso, molti aspetti della loro esistenza. Sappiamo moltissimo di loro, eppure restano lì, in secondo piano, nell’ombra. Li vediamo con la vista periferica, sappiamo che ci sono, ma senza farci caso.

Poi capita che, all’improvviso, balzino al centro della nostra attenzione. Di colpo ci rendiamo conto del loro valore, della loro importanza. E capiamo, con nostra grandissima meraviglia, che fino a quel punto, avevamo ignorato qualcuno di grandissimo interesse.

Bud Anderson è uno di questi.

Basta dare un’occhiata alla sua biografia per venire a conoscenza della marea di onorificenze, medaglie, riconoscimenti ed elogi che lo riguardano. Non è certamente un personaggio di secondo piano. E’ un eroe che ha combattuto, non uno (come era normale), ma due periodi di combattimento aereo in Europa durante il secondo conflitto mondiale. Per il secondo si era offerto volontario. Ha abbattuto 16 aerei tedeschi, e poiché si diventa assi dopo cinque vittorie, lui è asso tre volte. E’ stato pilota sperimentale presso la base aerea di Edwards. E ha continuato a volare fino a qualche anno fa, oltre la soglia dei novanta anni.

Chi vuole conoscerlo non ha che da andare su YouTube e digitare il suo nome. E subito si rende conto del perché, nonostante tutto, si sappia così poco di lui.

E’ un personaggio schivo, modesto. Uno che tende a sfuggire ai riflettori. Uno che si allontana subito, appena la luce diventa troppo vivida.

Basta guardare un video, una sua intervista o una sua conferenza, per notare, con profonda sorpresa, quanta semplicità trasmette il suo modo di essere. Siamo investiti da una sorta di grazia, di umiltà, quasi di pudore, di delicatezza.

Racconta fatti di guerra, che dovrebbero esprimere violenza, odio, aggressività, senso di superiorità di chi ha vinto tante volte.

Invece no. Niente di tutto questo.

Guardate i suoi occhi, il suo sguardo.

Esprimono pacatezza, tranquillità e amore.

Si, addirittura amore. Amore per la vita, per il volo, per l’umanità, per il mondo.

Ma, attenzione. Guardate bene. Esprimono anche qualcos’altro.

A volte, da sotto quelle palpebre, semichiuse per riparare gli occhi dalla troppa luce, escono rapidissimi lampi. Come se l’età, sebbene tanto avanzata, non riuscisse ancora a trattenerli.

Sono lampi formidabili di vita, di determinazione, di potenza.

Si vede che quegli occhi hanno visto tanto, anche quello che noi, nati molto tempo dopo, non possiamo neanche immaginare. Ed emettono, a tratti, bagliori di sconfinata esperienza.

Io vedo anche un altro elemento in quegli occhi: la bontà.

Perché, nonostante il nostro personaggio abbia fatto la guerra, non solo in Europa, ma anche in Vietnam e abbia, indubbiamente, ucciso tante persone, è una persona buona.

Un paradosso.

Invece no. Non è un paradosso. La natura umana è questa. Puoi fare la guerra e uccidere ed essere buono allo stesso tempo.

Nel suo modo di parlare, di comunicare, credo di scorgere ancora un altro elemento: la rassegnazione di non poter realmente comunicare con il suo pubblico. E’ consapevole che la gente lo ascolta, certo, ma non può capire proprio tutto. La maggior parte di ciò che ha dentro non si può trasferire a nessuno attraverso le parole.

Ciò che ha visto, che ha provato, fa parte di un mondo che non esiste più, che è sprofondato nel passato. Un mondo che, a dispetto di tutte le interviste e conferenze, resta inesorabilmente dentro di lui.

Clarence Emil “Bud” Anderson, nato il 13 gennaio 1922, mentre sto scrivendo questa recensione al suo libro “To fly and fight”, ha 98 anni.

Questo libro, scritto nel 1990, è stato rivisitato negli anni. L’ultima revisione, del 2017, contiene, nella parte finale, notizie sulla sua vita di oggi.

Oggi Bud non vola più. Sua moglie Ellie è morta anni fa, i figli sono grandi, anzi anziani, se non vecchi, anche loro. Lui continua a vivere nella stessa casa in Auburn, California.

Ellie è sepolta nel Cimitero Nazionale di Arlington. Bud scrive, in fondo al suo libro:

“I will join her there when the time comes. She truly was the best thing that ever happened to me”. – [“La raggiungerò quando sarà il momento. Lei è stata davvero la cosa più bella che mi sia successa”.]

Questo libro fantastico, che comincia con ben quattro prefazioni è uno di quelli dai quali non si riescono a staccare dagli occhi, che non ci si decide mai a chiuderli e appoggiarli sul comodino e finalmente, a tarda notte, dormire.

E’ un libro particolare, che contiene racconti particolari, narrati in modo particolare. A cominciare dai titoli dei capitoli.

La maggior parte dei capitoli, quasi tutti, sono scritti tra virgolette, perché non sono altro che frasi contenute nel capitolo stesso. Frasi chiave, emblematiche. Ma che non rappresentano affatto l’essenza dell’argomento. Semmai appena un passaggio in una narrazione, un pensiero, una considerazione formulata nella più profonda intimità della mente.

Qualche esempio.

Tredicesimo capitolo:

“Hey, man, you be careful with that son of a bitch”! – [“Hey, tu, stai attento a quel figlio di puttana”!]

Quinto capitolo:

“Oh, yeah, I remember you. You are the crazy one”. – [“Oh, si, mi ricordo di te. Sei quello matto.”]

Diciassettesimo capitolo:

“They were talking about impact zones instead of landing areas”. – [“Parlavano di zone di impatto invece di aree di atterraggio”.]

Questi capitoli sono alternati ad interviste a personaggi vari. Molto interessante.

Come ogni buon libro autobiografico che si rispetti, anche questo comincia dall’infanzia.

Per Bud la passione per il volo è arrivata quando aveva circa quattro anni e ha visto passare un piccolo aereo sopra il tetto della sua casa. Esattamente come è stato per me, molti anni dopo di lui. Questo elemento in comune già mi onora.

Poi arriva la tipica esperienza dell’osservazione di aerei da fuori dell’aeroporto della città, in comune con un’infinità di altri personaggi. A conferma che la passione per il volo si contrae negli aeroporti e non si guarisce più.

La narrazione si snocciola attraverso le esperienze successive, il lavoro agricolo nei frutteti della famiglia, la conquista dei mezzi agricoli, trattori, rimorchi, automobili e motociclette. Il tutto accompagnato dalla voglia, sempre crescente, di imparare a volare e poi volare per professione per tutta la vita.

La scuola di volo arriva subito. E la guerra pure.

Presto Bud si trova coinvolto nelle operazioni preparatorie per l’entrata in guerra degli Stati Uniti. Diventa pilota militare. Per qualche anno vola in patria.

Insieme a lui, anche se non proprio negli stessi reparti, c’è anche Chuck Yeager, che diventerà famoso per aver attraversato per primo il “muro del suono”.

Yeager non è un ufficiale. Lo diventerà dopo. Ma per il momento è quello che da noi sarebbe un sottufficiale pilota. Magari un aviere scelto che mira a diventare, col tempo, sergente.

Bud, invece, è un ufficiale. Anzi, viene selezionato, insieme ad un certo numero di altri piloti, perfino come caposquadriglia e addestrato allo scopo sin dall’inizio. Come dire che comincia già da leader. Per tutto il resto della sua carriera non sarà mai gregario.

Le vite e le vicende di questi due personaggi, che non sono amici, ma lo diventeranno solamente ad un soffio dalla fine della guerra, cominciano ad intrecciarsi da questo momento in poi e dopo marceranno sempre parallele. Si scopriranno amici tardi, ma lo rimarranno per sempre.

Al momento in cui scrivo lo sono ancora.

Ogni anno a Duxford, in Inghilterra, ci sono due grandi raduni di aerei della Seconda Guerra Mondiale. Uno si svolge a Luglio e uno a Settembre. Durante queste manifestazioni è possibile vedere tanti aerei di allora, bombardieri, caccia, aerei da collegamento etc.

E’ possibile sentire il vero suono emesso da quei motori potentissimi. Un suono che ormai non si sente quasi più, se non, appunto, in queste occasioni, oppure nei video.

Nella manifestazione sono compresi alcuni numeri che mostrano al pubblico come venivano impiegati questi aerei. Ci sono spettacoli di finta caccia, combattimenti aerei, scorta ai bombardieri, attacchi al suolo etc. Tutto molto spettacolare e rappresentativo di come poteva apparire un tempo il mondo aeronautico. Un mondo scomparso. Oggi è tutto diverso.

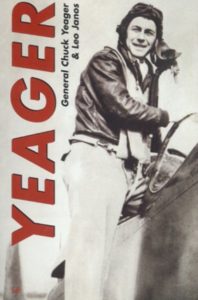

Bud e Chuck, giovanissimi, raggiunsero insieme l’Inghilterra e subito presero a volare su uno di quei caccia. Erano voli in formazione con altri caccia oppure insieme ai bombardieri. Entrarono a far parte di quel mondo che gli show aeronautici cercano di far rivivere.

Ma, come ho detto, oggi è solo una rappresentazione.

Allora era la vita reale.

Il libro parla diffusamente di questa vita reale, dove si volava per difendere i bombardieri dai caccia nemici mentre andavano da Leiston, una cittadina poco lontana da Londra, a colpire obiettivi all’interno della Germania o dell’Europa invasa dai tedeschi.

Parla di combattimenti aerei, di abbattimenti, di rischi immensi. Parla di aerei partiti e di aerei tornati.

Ma soprattutto di quelli che non tornavano.

L’aspettativa di vita era misera. Ogni giorno poteva essere l’ultimo. Si diceva che i più non sarebbero arrivati a superare le prime cinque missioni, perché si cominciava senza esperienza. Già dopo un paio di missioni l’esperienza aumentava e aiutava a superare la terza e così via. Si diceva: “do five, stay alive“. Cioè, “supera la quinta, resti vivo“.

Dopo cinque missioni si considerava di aver accumulato abbastanza esperienza per evitare i rischi inutili e cavarsela nei combattimenti manovrati, detti “dogfightings“.

Per buona parte il libro parla di questo periodo, della guerra, delle tecniche di combattimento, dei tipici errori fatali dei quali approfittare quando a farli è il nemico e da non fare per nessuna ragione, pena la vita.

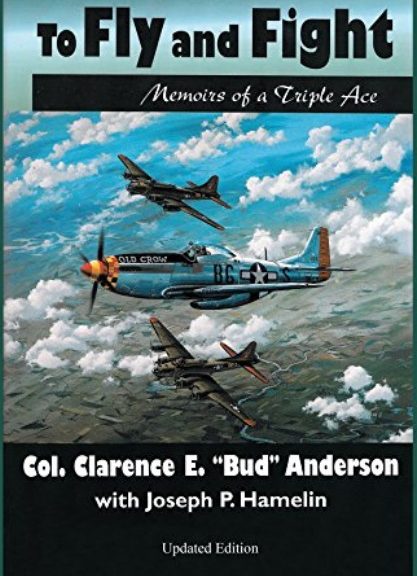

Ma parla anche dell’aereo sul quale volavano, il P51, il fantastico caccia americano capace di un’autonomia di volo eccezionale. Con un serbatoio supplementare sganciabile in volo era in grado di accompagnare i bombardieri sull’obiettivo e di riportarli alla base, affrontando anche i combattimenti con i velivoli avversari. Nessun altro caccia, né inglese né americano, poteva fare altrettanto.

Ci sono un’infinità di racconti. E’ da questi che non si riesce a staccarsi. Sono talmente vividi, precisi, accurati che sembra di essere lì. Si parla di fatti, ma anche di persone, di usi e costumi, di mentalità del periodo.

Si parla anche di Chuck Yeager.

Sebbene operasse in altre squadriglie, Chuck era nello stesso Gruppo, il 357°. Le gesta di Yeager cominciavano a fare di lui un personaggio piuttosto famoso.

E si parla anche di quelli che non tornano, che esplodono in volo, che si devono paracadutare in territorio nemico. Di quelli che si considerano salvi e non torneranno mai più e di coloro che, invece, vengono ritenuti morti, ma che dopo la guerra riappariranno come per miracolo.

Yeager viene abbattuto nel sud della Francia, ma riesce a tornare in Inghilterra e a riprendere i combattimenti.

Chi volesse saperne di più può leggere il suo libro “Chuck Yeager, an autobiography“, la cui recensione è presente in questa stessa sezione del sito Voci di Hangar.

C’è la guerra e manca il tempo per conoscersi e frequentarsi adeguatamente, in queste condizioni.

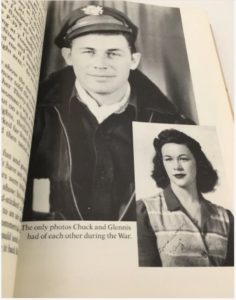

Bud e Chuck sanno l’uno dell’altro, delle rispettive gesta, ma tutto qui.

Ogni minuto è pieno di pericoli, in guerra.

“…than losing friends goes with the territory”. – [“… allora perdere gli amici va da sé”.]

Per questo, dice Bud, sin da subito ha cominciato ad alzare muri. A non lasciare che i rapporti si stringessero con qualcuno. A non fare amicizie.

Yeager dice di aver fatto la stessa cosa.

“Death is a thing that you have to get used to, cruel and hard as it sounds”. – [“La morte è una cosa alla quale ti devi abituare, per quanto duro e crudele possa sembrare”.]

Il libro contiene molte considerazioni sulla guerra e bisogna proprio leggerlo. Non posso riportarle tutte in una recensione. Anderson dice che lui combatteva volentieri. Volava volentieri, anche se per farlo doveva combattere. Non ha mai sparato al pilota che scendeva con il paracadute, ma molti lo hanno fatto. E neppure ai piloti che erano riusciti a fare un atterraggio di fortuna ed erano usciti vivi dall’aereo danneggiato. E anche questo molti lo facevano.

C’erano personaggi che letteralmente amavano la guerra. Che provavano piacere nell’uccidere e distruggere.

Né lui né Yeager erano tra questi, anche se la gioventù fa vedere le cose in un certo modo.

“I was young, then, and wild enaugh to think aerial combat was fun (in this I was no great exception). But your feelings about death and war tended to be very different once your hair has turned color… wars are stupid and wastful, not glorious”. – [“Ero giovane allora, e abbastanza selvaggio da pensare che i combattimenti aerei fossero divertenti (in questo non ero una grande eccezione). Ma quello che uno crede sulla morte e la guerra tende a diventare molto diverso una volta che i capelli hanno cominciato a cambiare colore… le guerre sono stupide e costose, non gloriose”.]

Comunque, alla fine anche la guerra ebbe termine.

Chuck e Bud avevano soltanto un’altra missione da compiere e si misero d’accordo per farla insieme e poi tornare insieme negli Stati Uniti. Di questo volo ho già parlato nella recensione del libro di Yeager. In estrema sintesi, si staccarono dalla formazione subito dopo il decollo. Loro erano di riserva. Nel caso qualcuno avesse avuto problemi alla partenza ne avrebbero preso il posto. Ma tutti decollarono senza defezioni.

Così si allontanarono per conto loro. Attraversarono l’Europa fino alle Alpi, sganciarono i serbatoi sul Monte Bianco, si divertirono a sparare ai loro serbatoi che erano ben visibili su un costone della montagna. Poi attraversarono la Svizzera neutrale a pochi metri dall’acqua del lago di Ginevra, passarono in Francia, risalendo fino a Parigi. Qui sorvolarono gli Champes Elisée e infine tornarono a Leiston.

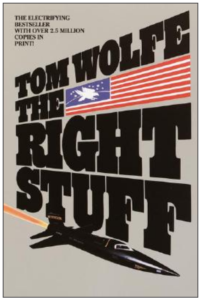

“Potevamo superare in manovra il P-51 e gli altri caccia americani, sia con il Messerschmitt BF-109 che con il Focke-Wulf FW-190. Il loro raggio di virata era circa lo stesso. Il P-51 era più veloce di noi, ma le nostre munizioni e i nostri cannoni erano migliori.”. In questo scatto i due più famosi P-51 del conflitto autografato da Chuck Yeager e Bud Anderson.

Qualche giorno dopo si imbarcarono su un aereo da trasporto e tornarono in America.

La seconda parte del libro riguarda tutto il periodo del dopo guerra, fino ai giorni nostri.

L’esperienza acquisita in guerra faceva di loro i migliori candidati per il reparto sperimentale di volo che si stava sviluppando nel frattempo. Infatti furono assegnati proprio a quello.

E qui comincia una lunga serie di racconti altrettanto avvincenti di quelli di guerra. E non meno densi di avventure e rischi di ogni tipo.

Era iniziata l’era del jet.

Gli unici aerei a reazione che avevano visto erano quelli tedeschi che avevano fatto la loro comparsa nei cieli europei durante la guerra. Qui, in patria, ora ne venivano costruiti diversi tipi. E tutti dovevano essere collaudati, migliorati e collaudati di nuovo, prima di essere assegnati ai vari gruppi di volo.

Yeager volava con tutti gli aerei, ma nel frattempo si dedicava al superamento della velocità del suono con un aereo razzo chiamato X-1.

Anderson, nel corso degli anni, collaudò certi sistemi di aggancio e rilascio che dovevano consentire ad un caccia di poter unire la punta di un’ala a quella di un bombardiere, in modo da essere in qualche modo trasportato in volo in maniera passiva per un lunghissimo trasferimento.

L’idea era quella che un bombardiere avesse con sé un paio di caccia, uno ad ogni estremità alare, da rilasciare in qualunque momento per compiere una rapida missione, di attacco o da difesa, per poi recuperarlo. In sostanza i due caccia avrebbero volato a motore spento per quasi tutto il tempo, consumendo il proprio carburante solamente se necessario.

I collaudi di questo sistema erano a dir poco difficili e pericolosi. Infatti ci fu un incidente terrificante, quando il caccia attaccato all’estremità dell’ala sinistra di un bombardiere , facendo perno sulla propria tip alare, si rovesciò sul dorso dell’ala del quadrimotore.

L’ala si ruppe, entrambi i velivoli si schiantarono al suolo.

Anderson volava in formazione con loro, alternandosi nei collaudi del sistema di aggancio e sgancio. Dalla sua posizione laterale, poco distante, assistette impotente alla tragedia.

In un’altra occasione Chuck Yeager stava collaudando un jet F104 modificato, al quale era stato aggiunto un motore a razzo.

Dopo il decollo, saliva alla massima quota di tangenza, accendeva il motore a razzo e spegneva il jet, accelerava alla massima velocità possibile, a due volte e mezzo quella del suono, poi tirava su guadagnando quota fino quasi a uscire dall’atmosfera. Al confine tra questa e lo spazio vuoto entrava in una sorta di traiettoria balistica, ricadendo verso la terra. In quella zona non poteva usare i comandi aerodinamici per mantenere gli assetti. Il 104 era stato dotato di piccoli jet attraverso i quali l’aereo poteva essere mosso secondo le necessità. Ma qualcosa andò storto. Nel rientrare in atmosfera l’aereo cadde in vite.

La vite tipica del 104 è molto difficile da gestire. L’aereo cadde girando su se stesso fino alla quota dove Anderson stazionava, in una larga virata, in attesa di vedere Yeager rientrare.

Quando lo vide cadere in verticale avvitandosi su se stesso lo seguì nella caduta girandogli intorno. Ad una quota davvero molto bassa lo vide lanciarsi con il seggiolino eiettabile. Il 104 si schiantò sul deserto sottostante e Yeager atterrò con il paracadute.

In quella missione Yeager si era ustionato il viso e le mani, perché nel lancio era entrato in contatto con il sistema di espulsione del sedile ancora incandescente.

Quella volta Yeager ci era andato davvero vicino…

Su questo episodio esiste un filmato dell’epoca su You Tube.

I collaudi di Anderson riguardarono anche un sistema di aggancio e sgancio in volo di un piccolo jet, che poteva essere trasportato nella stiva di un grosso quadrimotore bombardiere.

Anche questi racconti fanno trattenere il respiro a chi legge.

Ma c’era un’altra storia in questa storia: quella degli astronauti.

Era in corso la selezione di piloti estremamente esperti, da avviare allo sviluppo e al collaudo di veicoli spaziali, da lanciare inizialmente senza pilota, poi con il pilota a bordo. Lo scopo era quello di arrivare a far atterrare uno di questi veicoli spaziali sulla superficie lunare.

E dove si trovavano i piloti più esperti, se non a Edwards, dove nel frattempo si era sviluppato il reparto sperimentale di volo?

Ma, dobbiamo dirlo, né Anderson né Yeager avevano i requisiti per diventare astronauti, nonostante l’esperienza posseduta.

Per diventare astronauti era richiesta una laurea in qualche disciplina scientifica che mancava ad entrambi.

Forse Yeager visse questa discriminazione con un certo dispiacere.

“I never thought much about being an astronaut. I really wasn’t qualified, according to NASA criteria. I was 38, 39 years old at the time, older than any of the first seven. I don’t have an engineering degree, which would have ruled me out even if my age didn’t. Not having degrees was what kept men like Yeager out of the program. Frankly, I didn’t even apply, and I don’t remember feeling any great disappointment. Maybe it was just rationalisation, but I didn’t consider the early NASA programs to be flying”. – [“Non ho mai pensato molto di diventare un astronauta. Non ero realmente qualificato, in accordo con i criteri della NASA. Avevo 38, 39 anni a quel tempo, più vecchio di ognuno dei primi sette. Non ho una laurea in ingegneria, e questo mi avrebbe messo fuori anche se non l’avesse fatto la mia età. La mancanza di una laurea è stata la causa che ha tenuto fuori dal programma uomini come Yeager. Francamente non ho fatto nemmeno la domanda, non mi ricordo di essermi mai sentito deluso. Forse è stata solo razionalizzazione, ma non consideravo i primi programmi della NASA come volare”.]

Seguendo il racconto di Anderson scopriamo che questi peridi di volo ad Edwards si sono spesso alternati con periodi, anni perfino, di servizio al Pentagono. A pilotare una scrivania, come dice lui.

Ma ogni tanto, per un motivo o per un altro, tornava anche a volare con Yeager.

Si ritrovarono perfino vicini di base durante un periodo di guerra nel Vietnam.

Qui usavano il caccia a reazione F 105, del quale Anderson mette in luce le caratteristiche. Quelle buone e quelle… meno buone.

Fu un periodo intenso. Interessante da leggere, dal momento che quella storia è poco conosciuta. Non ne sapevo quasi nulla, finché non ho letto questo libro.

Su questo è interessante osservare come, nel lasciare finalmente l’Asia del Sud, si misero d’accordo per fare l’ultimo volo insieme, proprio come avevano fatto prima di lasciare il teatro di guerra in Europa.

Infine, rientrarono negli Stati Uniti insieme, sullo stesso aereo.

L’amicizia tra questi due grandi piloti è davvero molto avvincente e il libro è zeppo di vicende e avvenimenti di questo tipo.

Da notare che dopo aver lasciato il servizio, Anderson e Yeager si ritrovarono spesso anche nelle varie manifestazioni aeree che si tenevano annualmente qua e là in America. E volavano sul P51 Mustang che avevano usato in guerra.

Ma vivendo entrambi in California avevano modo di incontrarsi anche al di fuori dei raduni.

E comunque si sono sempre sentiti almeno per telefono.

YouTube contiene un’infinità di video sull’argomento.

Ora, un’ultima considerazione.

Dal libro di Anderson traspare in maniera inequivocabile che il nostro personaggio è, in qualche modo, assolutamente eccezionale. La storia della sua vita è una dimostrazione continua di valore. Il lettore si aspetta che una persona del genere, arrivata al grado di colonnello, sia infine promosso generale. Nel caso di Yeager questo è avvenuto. Ha ricevuto il grado di generale di brigata.

Anderson no. Perché?

Il libro non lo dice.

Anzi, in realtà lo dice. In un capitolo Bud racconta di un suo colloquio con un generale, il quale gli rivela a mezza bocca che non sarà promosso. Sul motivo si avanza soltanto una velata ipotesi, quella che il nostro sia un uomo troppo incline all’azione e poco al lavoro, diciamo così, di burocrate.

Una verità innegabile.

Ma, giusto per prendere le misure della situazione, sembra strano che un ufficiale pilota che ha addirittura cominciato la carriera come leader, tre volte asso, due guerre all’attivo, resti colonnello. Mentre un pilota come Yeager, che ha cominciato come sottufficiale, arrivi invece al grado di generale. E’ vero che ha all’attivo il famoso superamento del muro del suono, ma è altrettanto vero che anche Yeager è un uomo d’azione, poco incline alla vita di burocrate.

Forse la spiegazione sta tutta nella maggiore notorietà di Yeager.

Per quanto concerne Anderson, lui non dice di non essere deluso. Senz’altro lo è stato.

Però, in uno degli ultimi capitoli dice che lui ama semplicemente volare. Alla sua età di ultranovantenne ha ancora la curiosità di alzare la testa e osservare un aereo in volo, con lo stesso interesse di quando osservò il primo aereo della sua vita, mentre passava sopra la sua casa.

Lui ha dedicato l’intera esistenza a servire il suo paese e la sua forza armata, per la quale ha volato e combattuto.

Dice Anderson:” The mission of the Air Force is to fly and fight, after all.”

E questa citazione spiega, forse, anche il titolo del libro.

Recensione a cura di Evandro Aldo Detti (Brutus Flyer),

Didascalie a cura della Redazione di VOCI DI HANGAR

titolo:

titolo:

titolo:

titolo:

Il libro riguarda un periodo storico dove le donne, tranne qualche caso sporadico, restavano in disparte, dietro le quinte. Semmai se ne trovavano in maggior numero negli uffici, all’interno di strutture e servizi che quasi mai arrivavano agli onori della cronaca. In aviazione la maggioranza erano militari di sesso maschile. La struttura sociale era quella che era e la mentalità pure. Stiamo parlando degli Stati Uniti della fine degli anni ‘50

Il libro riguarda un periodo storico dove le donne, tranne qualche caso sporadico, restavano in disparte, dietro le quinte. Semmai se ne trovavano in maggior numero negli uffici, all’interno di strutture e servizi che quasi mai arrivavano agli onori della cronaca. In aviazione la maggioranza erano militari di sesso maschile. La struttura sociale era quella che era e la mentalità pure. Stiamo parlando degli Stati Uniti della fine degli anni ‘50