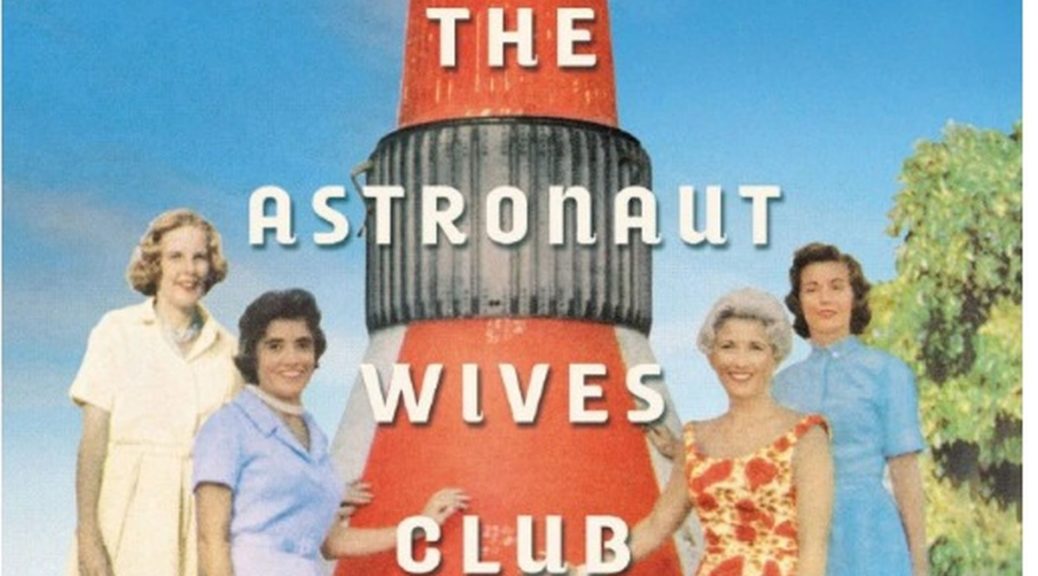

titolo: The astronaut wives club. A true story – [Il club delle mogli degliastronauti. Una storia vera]

autore: Lily Koppel

editore: Headline Publishing Group An Hachette UK Company

eISBN: 978 0 7553 6261 5

anno di pubblicazione: 2013

La dedica che troviamo subito nella prima pagina, dopo l’indice e una brevissima presentazione dell’autrice, è già di per sé illuminante. Nella sua essenzialità, otto parole in tutto, rivela l’intero contenuto del libro: –for the wives who have the “right stuff”- [Per le mogli che hanno la stoffa giusta].

Chi non ricorda il famoso film, a sua volta tratto dal famoso libro di Tom Wolfe, che aveva proprio il titolo di “The right stuff” – [La stoffa giusta]? In effetti in Italia la pellicola fu presentata con il titolo: “Uomini veri”.

Se qualcuno lo avesse dimenticato, o non lo avesse addirittura mai sentito nominare, consiglio di procurarselo con ogni mezzo. Non sarà certo difficile, dopo una rapida ricerca sul web.

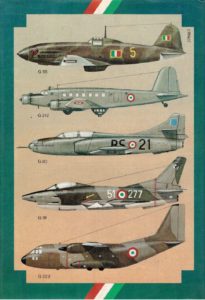

Sia il libro che il film riguardano, in estrema sintesi, le conquiste che nel ventesimo secolo si sono succedute a ritmo vertiginoso nel campo dell’aviazione, prima, e nel campo spaziale, poi.

E riguardano, soprattutto, i protagonisti che hanno fatto parte di questa straordinaria, lunga, ma per altri versi anche corta, storia umana. Un secolo o poco più di avvenimenti, scoperte, esperimenti, imprese, rischi, disastri e perdite di vite umane e di mezzi, ma anche di conquiste, come non si era mai visto nei millenni precedenti.

Gli uomini che questa storia hanno costruito un pezzo alla volta dovevano certamente avere la stoffa giusta per farlo.

E per uomini intendo proprio uomini, esseri umani di sesso maschile.

Il libro riguarda un periodo storico dove le donne, tranne qualche caso sporadico, restavano in disparte, dietro le quinte. Semmai se ne trovavano in maggior numero negli uffici, all’interno di strutture e servizi che quasi mai arrivavano agli onori della cronaca. In aviazione la maggioranza erano militari di sesso maschile. La struttura sociale era quella che era e la mentalità pure. Stiamo parlando degli Stati Uniti della fine degli anni ‘50

Il libro riguarda un periodo storico dove le donne, tranne qualche caso sporadico, restavano in disparte, dietro le quinte. Semmai se ne trovavano in maggior numero negli uffici, all’interno di strutture e servizi che quasi mai arrivavano agli onori della cronaca. In aviazione la maggioranza erano militari di sesso maschile. La struttura sociale era quella che era e la mentalità pure. Stiamo parlando degli Stati Uniti della fine degli anni ‘50

E’ fuori discussione che questi uomini, in pace come in guerra, dovessero avere la stoffa giusta per affrontare le prove alle quali erano chiamati ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Gli aviatori in special modo e gli astronauti ancor di più.

E allora, le mogli degli aviatori e degli astronauti potevano mai fare eccezione?

La dedica in questo ebook, infatti, attribuisce subito anche a loro la stoffa giusta. Ma per fare cosa?

Diciamo subito che, almeno all’inizio, nella selezione degli astronauti, oltre ai requisiti e alle tremende e a volte stravaganti prove che i candidati dovevano superare, c’era anche la clausola, forse non scritta, che la loro situazione familiare dovesse essere irreprensibile e serena. Per gli scapoli, beh, c’era poco da pretendere, ma per gli sposati…

Niente diverbi familiari, separazioni e, men che mai, divorzi.

Dopo una manciata di righe che descrivono le prove psico-fisiche previste dai medici della NASA per selezionare i piloti (inizialmente scelti solo tra i test-pilots, i piloti collaudatori), un altro paio di righe chiariscono i criteri di selezione del momento: “NASA looked into the backgrounds of not only the men but also their wives”. – [La NASA guardò dentro i trascorsi non solo degli uomini, ma anche delle loro mogli].

Sembra incredibile, oggi, ma venivano poste domande come: quante volte alla settimana tua moglie cucina in casa? Beve troppo? Frequenta spesso persone di credo comunista?

E così via.

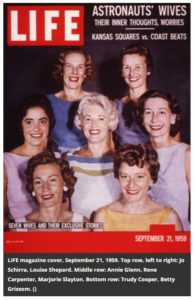

Inizialmente erano stati selezionati i primi sette neo-astronauti, che presero il nome di “the original seven”. Era l’Aprile del 1959.

A questi, nel settembre del 1962, seguirono altri nove.

E in ottobre 1963 fu annunciato il terzo gruppo di astronauti per coprire le esigenze delle missioni Gemini ed Apollo che sarebbero state sviluppate negli anni seguenti. Altri 14 elementi.

E, ovviamente, le loro mogli.

La NASA selezionò altri elementi anche nel 1966. I nuovi si auto-nominarono “the original nineteen”. E arrivarono le mogli anche di questi ultimi. Come è scritto sul libro, tutto ciò significò “another gang of gals” – un’altra banda di ragazze.

La vita di queste famiglie, già molto prima che i piloti venissero scelti per le missioni spaziali, era quella tipica delle famiglie dei militari. Vivevano in alloggi di fortuna nei dintorni delle basi, o addirittura dentro le basi. Le comodità erano poche. I mariti erano fuori gran parte del giorno, rientravano dopo le cinque del pomeriggio, a volte stanchi, troppo affamati e sfiniti per giocare con i figli o prendersi cura delle faccende domestiche. Spesso partivano in aereo e stavano fuori giorni o settimane.

I piloti collaudatori convivevano con il rischio continuo. E le loro mogli lo sapevano. Si alzavano prima dell’alba per preparare le loro colazioni, salutavano il marito che andava in volo, coscienti che avrebbero anche potuto non vederlo rientrare. C’erano periodi in cui qualche squadriglia perdeva anche due uomini alla settimana. E le donne non potevano farci nulla se non andare al funerale, cantare l’inno della Navy e piangere quasi di nascosto, nascondendo gli occhi dietro il fazzoletto e il bianco dei loro guanti. Alla fine tutte si rassegnarono, continuando a condurre la loro vita fra innumerevoli difficoltà, occupandosi della casa, della logistica, dei figli e cercando di far quadrare il bilancio tra le spese e la modesta retribuzione dei loro mariti.

Facciamo un esempio per tutte. Marge Slayton, la moglie di Deke Slayton, ossia colui che sarebbe poi diventato il responsabile dei reclutamenti, delle assegnazioni dei piloti e della formazione degli equipaggi, ogni volta che sentiva il rumore delle pale di un elicottero in volo, aveva degli attacchi di paura e di nausea. Non perché temesse quel tipo di macchina, ma perché sapeva che se un elicottero si era levato in volo, probabilmente un jet era caduto e andavano a cercarlo. Lei usciva subito fuori a guardare l’orizzonte, alla ricerca di una eventuale colonna di fumo che salisse da un qualche punto del deserto del Mojave che circondava la base da un orizzonte all’altro. Ma anche se non c’era alcun fumo restava sempre in attesa nella più profonda preoccupazione. Si aspettava che il campanello della porta di casa suonasse e che il cappellano della base venisse ad annunciarle che ora era una vedova.

Queste mogli di aviatori conoscevano bene i disagi della vita militare. Venivano dislocate attraverso l’intera America, con le loro famiglie, sacrificando i migliori anni della loro vita facendo crescere i figli nei diversi angoli del mondo, supportando la carriera dei loro mariti. L’unica facilitazione loro concessa era il trasporto gratuito dei mobili e degli effetti personali ad ogni trasferimento.

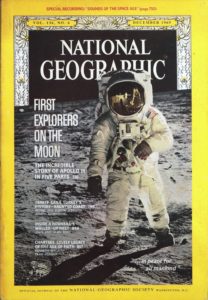

L’era delle esplorazioni spaziali arrivò come un fulmine a ciel sereno con il lancio, da parte dell’ Unione Sovietica, del primo satellite artificiale, lo Sputnik. Gli americani si trovarono spiazzati e reagirono subito mettendo a punto la struttura che si sarebbe incaricata di fare di più e meglio di quanto avevano fatto i sovietici, quella che poi divenne la NASA.

E selezionarono i piloti che avrebbero dovuto diventare astronauti.

Perché ormai non si trattava più di lanciare in orbita un satellite che inviasse a terra un bip-bip.

Ora si pensava di mandare nello spazio degli esseri umani.

Improvvisamente le mogli degli aviatori si trovarono ad essere non più solo semplici mogli di aviatori, ma niente di meno che mogli di astronauti, sebbene inizialmente nessuno di loro avesse mai preso parte ad alcun volo spaziale. Per anni si dovevano addestrare e dovevano studiare una montagna di materie, prima di pensare soltanto ad entrare su una navicella posta in cima ad un razzo ed essere sparati fuori dall’atmosfera.

In quel periodo i razzi dei primi esperimenti avevano manifestato l’attitudine ad esplodere direttamente sulla rampa di lancio, prima di essersi alzati di più di qualche metro. Oppure subito dopo. Ormai di quei razzi si diceva che fossero i più grandi candelotti di dinamite del mondo …

Ma anche dopo, quando la tecnologia si era sviluppata al punto di fornire un buon grado di affidabilità, non mancarono gli incidenti. Alcuni di questi avvennero a bordo, non di razzi, ma di comuni aerei da caccia. E allora, di nuovo, funerali, cerimonie, mogli che da sole caricavano la loro macchina e si allontanavano dalla base, con i loro figli, verso un incerto e forse triste futuro.

C’è sempre, in ogni cosa, la cosiddetta altra faccia della medaglia. E arrivò anche per queste donne.

La nuova condizione di mogli di astronauti aveva portato una novità: la celebrità.

La televisione, dal 1945 in poi, si era andata sviluppando in maniera esponenziale. Aveva soppiantato la fotografia, perché la gente preferiva le immagini in movimento rispetto a quelle statiche, anche se in entrambi i casi erano in bianco e nero.

I reporters, sia fotografici che televisivi, di fronte a quella immensa novità che era la NASA e la corsa allo spazio, sciamavano a frotte lungo i viali che portavano alle case dove risiedevano le famiglie degli astronauti. Donne che prima se ne stavano in incognito nelle loro case, che uscivano per fare la spesa senza che quasi non si sapesse chi fossero, ora erano braccate ovunque, perfino all’interno delle loro stanze. In molti casi, infatti, si ritrovavano ad essere inquadrate nel mirino di un apparecchio da ripresa che qualche reporter più intraprendente era riuscito ad infilare tra le persiane della finestra. I giardini di cui ogni casa era dotata pullulavano di giornalisti e delle loro attrezzature, cavalletti e luci da ripresa.

La NASA non aveva fornito loro alcuna preparazione su come affrontare queste situazioni. All’inizio dovettero cavarsela da sole. E in breve tempo l’assedio dei media divenne estremamente fastidioso. Ci furono anche casi di crisi nervose e almeno un suicidio.

Ma era anche gratificante. Molte si lasciarono travolgere da quella improvvisa esplosione di popolarità. Indossavano i migliori capi di vestiario, si truccavano in modo da risultare al meglio nelle riprese, assumevano tutte le pose che i reporters richiedevano.

C’erano sempre party, feste di ogni tipo e per ogni occasione.

Negli anni, con il succedersi delle missioni, prima Mercury, poi Gemini e poi Apollo, gli astronauti cominciarono ad essere impegnati per moltissime ore. Lo studio delle materie specifiche, l’addestramento al simulatore, gli spostamenti per tutti gli Stati Uniti, ovunque ci fosse motivo di andare, li tenevano lontani da casa quasi sempre. Per raggiungere gli stabilimenti dove venivano costruiti i vari elementi che costituivano i razzi, le navicelle o i sistemi di ogni tipo, usavano un bel numero di jet militari, i T38, come se fossero aerotaxi privati. Ogni astronauta doveva seguire lo sviluppo di ogni tecnologia, non solo per sorvegliare la loro costruzione, ma soprattutto per fornire indicazioni, affinché tutto rispondesse alla massima adeguatezza possibile.

Erano tutti piloti sperimentali, abbiamo detto.

Ma la loro assenza non poteva lasciare la situazione della famiglia senza conseguenze.

Le mogli, lasciate da sole con il peso della conduzione della casa, dove l’elemento mancante non poteva apportare alcun aiuto, resistettero a lungo. Passarono parecchi anni, ma le prime avvisaglie di disagio cominciarono a manifestarsi nelle famiglie. Molte si sarebbero separate e divorziate già da tempo, ma resistettero per non provocare problemi tra i loro mariti e la NASA, visto che non sarebbero stati tollerati disordini familiari.

Poi, dapprima in sordina, in gran segreto, ma inesorabilmente, la disgregazione delle famiglie divenne un fatto frequente, quasi normale. Tanto che anche la NASA finì per accettare tacitamente l’andamento di certe dinamiche.

La serie delle separazioni e divorzi continuò per tutto il periodo delle missioni spaziali.

Ma bisogna comprendere che la pressione alla quale le mogli degli astronauti si trovarono esposte era davvero immensa.

Furono costrette per anni a mostrare in pubblico una vita di perfezione. Ma i loro uomini erano impegnati nel programma spaziale anche per 18 ore al giorno. O per periodi lunghissimi di giorni, anche di settimane.

Molte mogli aspettarono la fine del programma spaziale per chiedere finalmente il divorzio e nel frattempo sostennero la parte della moglie perfetta con stoica rassegnazione.

Gli astronauti erano molto famosi, all’epoca. Specialmente quelli che avevano volato nello spazio almeno una volta. Erano più richiesti dalle donne di quanto lo siano oggi le rock star. Venivano “assediati” da un gran numero di ragazze, impazienti di poter avere una storia con loro. Lontano dalle famiglie, molti di loro, forse tutti, approfittarono della situazione. Le mogli, a casa, sapevano anche questo. I tradimenti coniugali erano frequenti.

Dopo ogni missione Apollo, che aveva impegnato nel modo suddetto i membri degli equipaggi, fino al loro ritorno sulla Terra, quando ormai si sarebbe potuto pensare che gli uomini potessero finalmente riprendere la normale vita familiare, cominciarono invece gli interminabili viaggi per esigenze di pubbliche relazioni. Altri mesi e mesi lontani da casa, stavolta gli astronauti potevano portare con loro anche la famiglia. Ma neppure in viaggio c’era l’opportunità e il tempo per alcuna intimità.

Molte mogli abbandonarono l’impresa e se ne tornarono a casa. Di nuovo sole, come erano sempre state.

Ecco di cosa parla questo libro. Della vita di donne semplici, travolte per anni dai danni collaterali che anche i loro mariti hanno subito durante lo stesso periodo storico. Del sacrificio degli uomini si era abbondantemente parlato. Di quello, immenso, delle mogli, invece no.

Per questo fondarono l’Astronaut Wives Club. Per avere una valvola di scarico alle loro frustrazioni e avere un’opportunità di evadere dalle occupazioni familiari.

L’Astronaut Wives Club le mostra come eroine. Un onore che si meritano.

Secondo Lily Koppel, l’autrice di questo libro, queste mogli sono state le pioniere del Movimento delle Mogli che cominciò nel 1960.

Lily Koppel ha dovuto viaggiare attraverso l’intera America per riuscire ad intervistare queste donne prima ancora di cominciare a scrivere The Astronaut Wives Club.

Una di loro, alla domanda di cosa provasse ad essere la moglie di un astronauta, rispose: “se credete che andare sulla Luna sia difficile, provate a rimanere a casa”. Dopo aver letto questo libro non stentiamo a crederle.

Recensione a cura di Evandro Aldo Detti (Brutus Flyer)

titolo:

titolo: