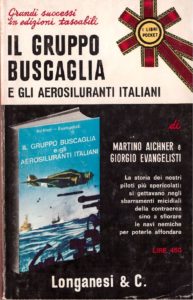

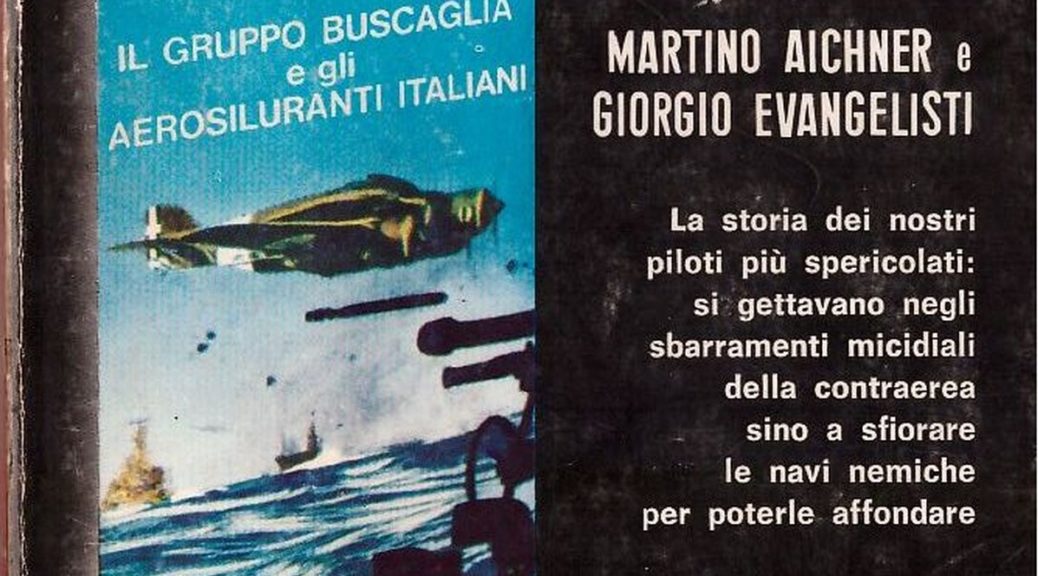

titolo: Il Gruppo Buscaglia e gli aerosiluranti italiani

autore: Martino Aichner – Giorgio Evangelisti

editore: Longanesi & Co

anno di pubblicazione: 1967

ISBN: non disponibile

Questo libro va ai giovani italiani di oggi e di domani, perché sappiano che tra noi giovani di ieri vi fu chi operò in guerra con capacità e serietà.

Un manipolo di questi giovani che, certamente, ha ben meritato della patria, costituiva il gruppo autonomo aerosiluranti Carlo Emanuele Buscaglia.

I fatti narrati sono veri e documentati, i caratteri dei protagonisti, messi a fuoco dalle lente di venticinque anni, sono veri: l’insieme rappresenta le illusioni e le delusioni di questo gruppo di uomini

Si avvia con questa breve premessa il libro scritto a quattro mani da Martino Aichner e Giorgio Evangelisti dedicato ad uno dei più gloriosi reparti della Regia Aeronautica. Un reparto – strano a dirsi – non da caccia ma che, al pari di quelli ben più blasonati da caccia, si distinse nel corso della II Guerra Mondiale per audacia e senso del dovere anche e soprattutto per merito del suo ufficiale al comando, Carlo Emanuele Buscaglia, appunto, riconosciuto a tutti gli effetti come uno dei più grandi assi italiani nella storia dell’Arma Azzurra.

In verità, sebbene il titolo intenda abbracciare la storia degli aerosiluranti italiani, è innegabile che il protagonista assoluto di questo volume di 236 pagine (in formato pocket) sia proprio il suo comandante.

Giorgio Evangelisti così sintetizza la figura di Buscaglia e, in definitiva, il contenuto del volume:

Il primo aprile 1942 assunse il comando del 132° gruppo autonomo aerosiluranti. Aveva soltanto 26 anni, era capitano, aveva vissuto mille avventure, si era coperto di gloria e aveva ricevuto numerose ricompense al valore; per la regia aeronautica egli rappresentava non soltanto un esempio di virtù militare da imitare, ma addirittura un simbolo, una bandiera da seguire: Il reparto di nuova formazione che venne posto ai suoi ordini era costituito dalla 278° squadriglia aerosiluranti (quella dei quattro gatti) e dalla 281° che sotto il suo comando aveva già operato con tanto successo nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale. Di queste due gloriose squadriglie Buscaglia, con le sue innate doti di comando, seppe fare un tutto omogeneo, un’arma formidabile che si impose all’ammirazione e al rispetto del nemico.

Di questo reparto in particolare, tratta questo libro.

L’immagine più vivida o, se preferite, la descrizione più attendibile di Buscaglia, ce la rende però l’altro autore, Martino Aichner, che, nato a Trento, classe 1918, fu scelto dallo stesso asso quale suo aiutante maggiore e dunque partecipò attivamente a tutte le operazioni del gruppo, sempre a stretto contatto del suo pilota più carismatico, quel Buscaglia assurto agli onori della propaganda fascista per aver dato prova – indubbiamente – di ardore guerresco ma anche di perizia tecnica e acume tattico.

Così infatti ne tratteggia la figura la medaglia d’oro al valor militare Martino Aichner:

Era l’asso degli aerosiluranti italiani e probabilmente anche di tutti i belligeranti, con 26 azioni di siluramento; 26 volte nel fuoco di sbarramento e sempre sotto, con un’onestà di condotta che poteva risalire soltanto a fanatismo o a senso del dovere senza limiti. E io posso testimoniare che Buscaglia non era un fanatico.

Nelle prime pagine del libro è presente un sedicente ritratto fotografico dell’asso italiano ma lo riteniamo di pessima fattura, praticamente inguardabile. Fortunatamente nel web sono disponibili alcune istantanee che ci hanno consegnato la vera immagine di Buscaglia, tuttavia ci piace osservarlo attraverso gli occhi di Aichner che così lo descrive:

Nato a Novara, nel 1915, Carlo Emanuele Buscaglia aveva allora 26 anni. Era un giovane alto, robusto, dal viso regolare con una leggera fossa nel mento, uno sguardo tagliente che aggrediva l’interlocutore con una espressione decisa e più vecchia della sua giovane età. […]

A questo punto verrebbe da pensare che l’autore del libro fosse letteralmente affascinato dal suo comandante, che addirittura lo idolatrasse nonostante egli non fosse un carattere propriamente facile; è pur vero che Aichner scrisse questo libro a distanza di ben venticinque anni dagli eventi narrati e dunque con sufficiente freddezza e – immaginiamo – adeguata obiettività. In effetti, questo è quanto ci confida l’autore circa il suo ufficiale superiore:

Si son dette tante cose sul carattere di Buscaglia, e poiché egli fu elevato a simbolo del combattente alato italiano della seconda guerra mondiale, come lo era stato Baracca nella prima, evidentemente su di lui si sono puntati maggiormente gli sguardi e gli strali della critica. Era certamente un uomo normale, con i difetti di ogni creatura. L’elemento del carattere che lo faceva superiore a qualsiasi altro era l’incredibile forza di volontà dimostrata in ogni occasione.

D’altra parte – ci tiene a precisarlo Aichner nel corso della sua ricostruzione storica – il comandante Buscaglia partecipò a tutte le missioni operative del suo reparto, sempre al comando della sparuta manciata di uomini e di aerosiluranti impegnati nelle sortite diurne o notturne, sempre in testa, in prima fila con il suo velivolo, a capo del suo equipaggio. Espressa in questi termini può apparire un mero aspetto propagandistico o una manifestazione gratuita di vana gloria … ebbene lo stesso Aichner riporta con identica schiettezza che:

La media delle azioni di siluramento da cui si può tornare vivi è di tre

ossia dopo tre missione di volo operativo l’aerosilurante era destinato inesorabilmente ad essere abbattuto dal feroce fuoco contraereo o dalla caccia nemica. Sorte che – per inciso – sarà impietosa verso lo stesso autore e, neanche a dirlo, anche per il comandante Buscaglia. Ma delle loro vicissitudini avrete modo di leggere nel libro e dunque non anticiperemo altro.

Certo è che l’asso degli aerosiluranti fu davvero un ottimo comandante sebbene Aichner non ne esalti le doti di pilota se paragonato ad altri eccelsi “manici” in forza al reparto. Questo era l’uomo Buscaglia:

Il comandante si interessava di tutto: andava a assaggiare il rancio della truppa e dei sottufficiali, visitava ogni giorno le baracche degli alloggiamenti, gli ammalati in infermeria, l’officina dei siluristi. Controllava di persona la messa a punto dei siluri e dei motori e seguiva tutto come il capo di un’industria segue il proprio stabilimento.

Buscaglia inoltre, nonostante le apparenze di “fegataccio” impavido, era uomo estremamente assennato e aveva un’elevatissima considerazione dei suoi uomini al punto che, lo riporta sempre l’autore, gli fece questa confidenza:

“Gli avieri” mi disse un giorno, ”hanno più bisogno di essere assistiti di noi ufficiali. Guai se un soldato non si sente protetto e difeso dal proprio ufficiale; le loro necessità e le loro esigenze sono più semplici, ma più urgenti delle nostre. E se un ufficiale non dà l’esempio nel momento del pericolo o della difficoltà, che cosa si può pretendere dal soldato?”

Nonostante questo, a distanza di tanti anni da quei giorni di guerra, oggettivamente, ci viene difficile pensare che il nostro comandante non fosse un esaltato o un invasato del regime fascista, al centro di una propaganda di cui era diventato simbolo e al contempo vittima, suo malgrado. L’autore invece, ci tiene a precisare che:

Buscaglia non fece mai segreto delle scarse simpatie per il fascismo. Egli aveva una viva ammirazione per Mussolini come uomo e come capo […] ma disprezzava, e lo diceva apertamente, tutte le bardature del regime, la pomposità, la retorica […]

Questa è la testimonianza che ci ha reso Aichner al netto di alcuni episodi illuminanti in cui il comandante non le mandò certo a dire ai suoi superiori incompetenti o prendendosi gioco del gerarca di turno. Perché, come ci rivela sempre l’autore a proposito di Buscaglia:

Il suo motto era il mazziniano: “Dio, patria e famiglia”. Nella completezza e nell’umiltà di questi tre simboli egli trovava l’ispirazione e la forza per la sua azione, portata avanti con tenacia e un coraggio difficilmente concepibili se non legati alla fede di un grande ideale.

Ovviamente anche gli altri ufficiali piloti membri del Gruppo autonomo non erano meno del suo fondatore e molti di loro, come lui, non giunsero vivi alla fine del conflitto. Tra loro ricordiamo in particolare Giulio Cesare Graziani e Carlo Faggioni solo per citarne alcuni. Ma di loro avremo occasione di parlare con il pretesto di recensire altri libri a loro dedicati o scritti addirittura di loro pugno.

Tornando a “Il Gruppo Buscaglia e gli aerosiluranti italiani”, occorre precisare che il libro è strutturato in tre sezioni nettamente distinte di cui la prima e l’ultima sono curate da Giorgio Evangelisti mentre quella centrale è appannaggio di Marino Aichner. Il primo si è preoccupato di fornire le necessarie premesse a proposito della storia degli aerosiluranti e su cosa accadde dopo il fatidico 8 settembre 1943, il secondo ha raccontato la sua vicenda personale che va dal suo arrivo al reparto aerosiluranti fino alla sua uscita a seguito del suo abbattimento con conseguenti ferite di guerra.

La lettura di questo libro è veloce e appassionante perché la prosa degli autori è fluida e assai piacevole. Quella di Evangelisti è tipica del giornalista che ha l’onere di collocare storicamente le vicende narrate dal suo compagno editoriale. D’altra parte era necessario creare un contesto, attribuire un contorno temporale con connotazioni tecniche alle attività del 132° Gruppo Autonomo Aerosiluranti e – dobbiamo ammetterlo – che lo scopo è raggiunto perché questa parte del volume, sebbene meno appassionante, è certamente utile alla comprensione di quanto accadde.

La prosa di Aichner, benché più evocativa, è decisamente articolata in quanto alterna stralci di racconto in prima persona a parti con discorso diretto inframezzate anche dal testo giornalistico stilato da terze persone. In altri termini, non è assolutamente una raccolta di memorie bensì un narrare con molti dialoghi, quasi fosse un romanzo. Probabilmente la parte più statica della narrazione è quella relativa alla corrispondenza con gli ufficiali britannici e con l’Ammiragliato britannico che gli convalidarono ufficialmente l’affondamento del cacciatorpediniere britannico Bedouin e che gli valsero la medaglia d’oro al valor militare. Nel 1988. In realtà una medaglia d’argento al valor militare gli era stata conferita per lo stesso episodio da Mussolini in persona in quanto che la Regia Marina italiana aveva reclamato per suoi meriti l’affondamento del naviglio da guerra in questione.

Tornando alla prosa di Aichner, occorre ammettere che è moderna e per nulla faziosa, non sembra neanche scritta da un autore che ha ricevuto un’istruzione classica durante gli anni ’30; egli era divenuto avvocato prima dello scoppio della guerra e, appassionato di volo, si era brevettato divenendo eroe per caso.

Martino Aichner ci ha lasciato già alcuni anni orsono dopo che, tornato alla vita civile, fondò la Aersud elicotteri, azienda sussidiaria italiana della Aérospatiale francese. Sen non altro, egli ebbe il tempo di rivedere il suo SM 79 Sparviero, sebbene con la livrea dell’Aviazione Libanese, recuperato e restaurato all’interno del Museo Caproni di Trento. A imperitura memoria, la città di Trento ha onorato questo illustre cittadino con una strada che porta il suo nome. Con tanto di targa segnaletica che ricorda la sua medaglia d’oro al valor militare.

Di Giorgio Evangelisti non sapremmo dire granché tranne che la sua compartecipazione a questo volume è stato probabilmente uno dei suoi primi lavori editoriali, notevole prologo – non c’è che dire – di quella che poi si è sviluppata come una strepitosa carriera giornalistica.

Nel web non siamo riusciti a trovarne uno straccio di biografia, tuttavia sappiamo esserlo ancora in attività; ad oggi egli è autore di decina di volumi storico-aeronautico e dunque gli va riconosciuto di essere uno dei più prolifici e lodevoli divulgatori di storia dell’aviazione. Una sentito grazie da parte nostra e di tutti gli appassionati del settore.

In conclusione – la storia ce lo insegna – il Gruppo Buscaglia pagò un tributo elevatissimo in termini di uomini e mezzi come pure è certo che le azioni del reparto, benché spesso vanificate da guasti tecnici dei siluri (e forse anche da sabotaggi), furono dichiarate dall’ammiraglio Cunningham, comandante in capo della Marina britannica del Mediterraneo, una vera spina nel fianco degli Alleati, in particolare dei convogli che, da Gibilterra, rifornivano Malta e il Nord Africa. Dunque onore delle armi al quel gruppo di piloti che, come ricorda il sottotitolo della copertina, erano

i più spericolati: si gettavano negli sbarramenti micidiali della contraerea sino a sfiorare le navi nemiche per poterle affondare.

A distanza di più di settanta anni da quei giorni lontani, le gesta degli aerosilurantisti italiani si fanno sempre più sbiaditi; coloro che vissero quei giorni ci hanno ormai lasciato sotto l’inclemenza del tempo inesorabile mentre le generazioni attuali – a torto o a ragione – preferiscono curarsi più delle prodezze sportive del calciatore di turno o della diva al centro del chiacchiericcio effimero dell’universo digitale … ma tant’è. Grazie al cielo e – diciamolo pure – per merito di tanti uomini di buona volontà, è scoppiata la pace da molti anni ormai. Ciononostante il libro di Aichner/Evangelisti rimane lì, scolpito nelle pagine a perenne memoria di quanto accadde, a testimonianza dell’audacia e del senso dell’onore di uomini che sono d’esempio nei periodi storici – sempre più frequenti, è innegabile – in cui vengono meno i valori di amor patrio e di appartenenza alla comunità italiana tutta.

Vi dobbiamo confessare che chiudiamo la stesura di questa recensione mentre, per un caso assolutamente fortuito, scorrono in diretta, in televisione, le immagini della parata militare ai Fori Imperiali di Roma in occasione della giornata in cui si festeggia la Repubblica italiana. La lettura di questo volume era cominciato diversi giorni orsono ma è alla vista dei reparti in grande spolvero e soprattutto al passaggio delle Frecce Tricolore con la loro bandiera verde-bianca-rossa più lunga del mondo che ci sorge più forte il senso di orgoglio da una parte, e di riconoscenza dall’altra, nei confronti di chi ha sacrificato la propria esistenza per difendere l’onore della patria.

La recensione di questo libro dalle pagine ormai ingiallite è dunque il pretesto per consigliare una piacevole lettura ai visitatori del nostro hangar e al contempo – in tutta serenità – per mantenere vivida una pagina della nostra storia davvero memorabile.

Recensione a cura della Redazione di VOCI DI HANGAR

Didascalie a cura della Redazione di VOCI DI HANGAR

Attenzione: Non esiste il Tag Autore Martino Aichner–Giorgio Evangelisti

titolo:

titolo:

titolo:

titolo: